戎装虽卸志愈坚

[ 发布时间:2025-08-01 来源:云南省退役军人事务厅 ]

季夏的云岭大地,军歌嘹亮,豪情激荡。

中国人民解放军建军98周年之际,云南省各地精心组织走访慰问、座谈交流、帮扶援助等系列活动。其中,退役军人座谈会成为活动“重头戏”,从繁华都市到边陲乡镇,从战斗英雄到创业之星,老兵们齐聚一堂忆峥嵘、话担当、展未来,用感人故事生动诠释“退伍不褪色、退役不退志”的铮铮誓言,讲述退役后自强不息、奋发有为的生动实践。

退伍老兵参加学习交流暨退役军人座谈会。

熔铸于心的忠诚军魂

军旅生涯的淬炼,将忠诚的信仰深深熔铸于老兵们的血脉之中。这份在血与火、生与死考验中铸就的军魂,成为他们面对人生任何挑战、投身任何岗位都永不枯竭的动力源泉和指引前行的精神灯塔。

座谈会上,盐津县老兵陈世友的讲述将众人带到那个烽火岁月。这位曾在战斗中荣立二等功的英雄,目光深邃:“我们在阵地上潜伏了七天七夜,硬是没让敌人前进一步,因为我们心里只有一个保家卫国的信念;如今在乡镇岗位上,我仍像守卫阵地那样守护民生,因为多一分细致,群众就多一分安心。”

阵地虽转换,但守土有责的担当却一脉相承。陈世友深情追忆40多年前激烈的战斗,与战友们用血肉之躯捍卫国土安全,所在连队被中央军委授予“边防钢七连”荣誉。他用生命书写的忠诚,早已化作服务人民、守护安宁的永恒基石。

这份融入血脉的忠诚,在兰坪县老兵蔡永亮身上同样闪耀着夺目光芒。座谈会上,他深情回忆:“子弹打穿手腕的剧痛,抵不过掩护战友突围的信念!‘宁为玉碎,不为瓦全’的血性,是战场留给我最珍贵的生命烙印。”硝烟散尽,他选择扎根兰坪县广电岗位,将战场上的严谨与坚韧带入平凡工作。为让偏远山区的乡亲们看上清晰的电视信号,他翻山越岭一丝不苟安装调试设备。看到乡亲们满意的笑容,他说:“那一刻,如同当年圆满完成战斗任务一样欣慰。”

省退役军人事务厅副厅长张永明在座谈会上作交流。

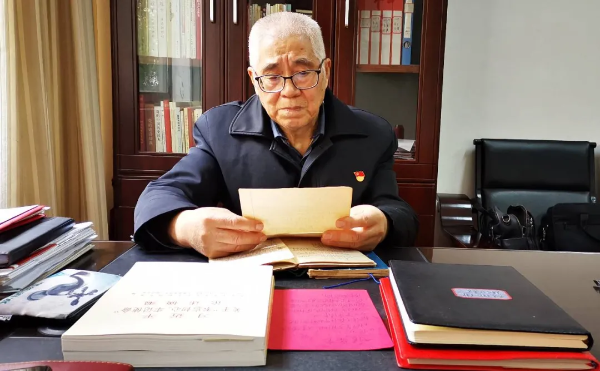

岗位流转,初心如磐。云南省退役军人事务厅副厅长张永明从正师职军分区司令员转业,成为退役军人工作战线上的“勤务兵”,他的感言道出了众多岗位转换老兵的心声:“角色虽变,军魂永驻。忠诚早已浸入血脉刻进骨髓!这份忠诚,不是抽象的口号,而是无论在哪个岗位都全力以赴的行动指南。”在投身全省退役军人工作的日日夜夜里,他将那份在军营锤炼的使命感,融入谋划推动工作高质量发展的每一个环节。

全国离退休干部先进个人、永善县退役军人汤云贵。图源永善县老干部局。

忠诚的信仰,更在岁月的长河中历久弥新。全国离退休干部先进个人、永善县退役军人汤云贵,用半个世纪的默默坚守为信仰写下生动注脚:“退伍50年,我从未忘记入伍时保家卫国的誓言和入党时为人民服务的承诺。部队锤炼的钢铁意志和为人民服务的本领,是我一生取之不尽的财富。”退休后,汤云贵依然活跃在红色宣讲、国防教育、关心下一代和拥军优属的志愿岗位上,“只要心脏还在跳动,我就要做一颗红色的种子,把部队的优良传统和革命故事,播撒进更多人的心田!”这份跨越半个世纪的坚守,正是军魂不朽、信仰永恒的力证。

“在部队服役的时间,让我深刻体会到军人的不易与光荣。”如今成为一名退役军人工作者,南华县退役军人事务局办公室负责人李国前总想着要把这份理解转化为实际行动。记得有一次,有位老兵来办理优抚手续,因年代久远材料不全,李国前带着单位同事跑档案馆、找老战友,历时一个月终于帮他办妥。“那一刻,老人敬的军礼让我明白,我们的工作不仅是执行政策,更是在守护军人的荣誉。军装虽脱,但为战友服务的赤诚之心从未改变,这是我对军旅生涯最好的回馈。”

自强不息的行动诠释

脱下军装,变的是身份和环境,不变的是在军营熔炉中千锤百炼锻造的过硬作风。纪律强、执行快、有韧性,甘于奉献、不怕牺牲、自强不息,这些优良作风成为退役军人离开军营后,在各行各业立足、发展、贡献的核心竞争力和攻坚克难的锐利武器。

将军令如山融入地方工作,是张孝强的行为自觉。作为省退役军人事务厅移交安置处副处长,他把军旅生涯塑造的令行禁止作风带到“新战场”:“安置工作如同战场协同,容不得毫厘差错,必须精准高效。看到战友通过我们量身定制的岗位成为单位技术骨干,看到有人响应号召投身乡村建设,在广阔天地闯出新事业,那份成就感难以言表。我们将军队的精准协同与高效执行,落实到服务退役军人的每一个细节。”

在基层的广阔天地,退役军人雀秋平将部队所学转化为服务民生所用。这位兰坪县傈僳族干部,把炮兵精准的战术灵活运用到脱贫攻坚和民生服务中。“在恩罗村的田埂上,和村干部一起顶着蚊虫叮咬规划产业,大家眼里的光比手电筒还亮!后来看到村民依靠科学种养殖真正脱了贫,那份自豪感,就像当年在连队比武中勇夺第一。”

盘龙区军休干部王和声为居家养护服务点赞。

面对全新的知识领域和工作要求,“归零重启”的学习力成为退役军人郝荣华打开新局面的钥匙。省退役军人培训中心工作人员郝荣华坦言回到地方的不适应:“我们退役士兵在部队练的是拿枪打仗、冲锋陷阵的真本领,初到新岗位,厚厚的政策文件要啃透,陌生的业务流程要记熟,服务战友要讲究方式方法,这和部队里的练刺杀、搞战术完全不同。”困难面前,他没有退缩,而是充分发扬部队“见红旗就扛、见第一就争”的拼搏精神,以“新兵”姿态投入学习,像当年一丝不苟核对装备参数那样精准细致,用“战友温情”传递着“娘家”的关怀。

面对市场浪潮中的挑战,自强不息的奋斗力在当年转业到企业的退役军人身上迸发出耀眼光芒。张强的发言铿锵有力,赢得全场掌声:“选择参军入伍保卫祖国,我们是忠于党、忠于国家、忠于人民的合格军人,选择转业到企业,我们同样要忠于自己当初的选择!现在企业遇到暂时困难,但我们这些在战场上连死都不怕的老兵,还会被眼前这点困难吓倒吗?!”他号召战友们发扬部队特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良作风,自强不息,迎难而上,活出更加灿烂精彩的人生!这份直面挑战、永不言弃的硬核作风和奋斗精神,正是退役军人群体自强不息品格最震撼人心的写照。

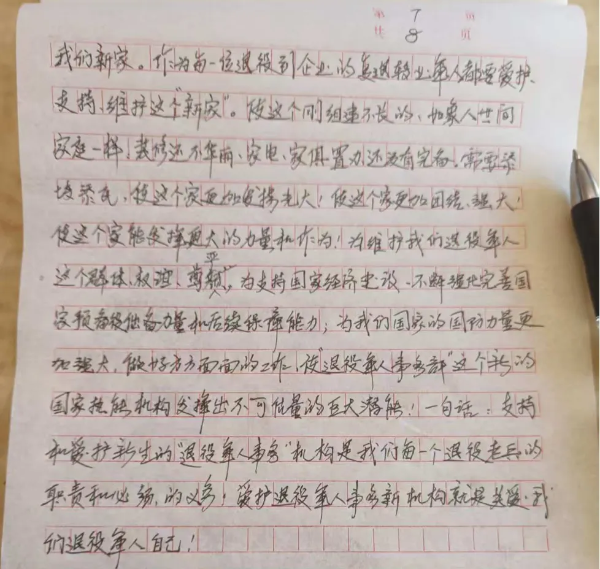

“支持和爱护新生的退役军人事务部门是我们每个退役老兵的职责和义务,就是关爱我们退役军人自己。”转业到企业的退役军人年方元深情地说,退役军人事务部门组建时间不长,每一位退役军人都要爱护、支持这个“新家”。

续写时代荣光再出发

站在强国建设、民族复兴的新征程上,云岭老兵正将熔铸于心的忠诚军魂与历久弥坚的优良作风,转化为建功新时代的磅礴力量。在乡村振兴、创业创新、文化传承、社会治理的广阔舞台,他们奋力奔跑,续写无愧于军旅、无愧于时代的崭新荣光。

普米族退役军人、兰坪县中排乡文化站长李国良。图源兰坪统一战线公众号。

乡村振兴的火热实践中,老兵们成为当之无愧的“排头兵”。普米族退役军人、兰坪县中排乡文化站长李国良,被乡亲们亲切称为“大白”。他充满激情地分享:“如何‘作用发挥好’?我的答案是:用文化的力量服务乡亲、振兴乡村!”他全身心投入推广省级非物质文化遗产“开秧门”文化,热情洋溢地向八方游客介绍其深厚的民族文化内涵,让这一传统农事庆典成为吸引游客、带动乡亲增收的名片。他积极组织丰富多彩的民族文艺汇演,搭建沟通桥梁,促进民族团结;他不遗余力地宣传中排乡的深山好物——高雅的中排兰花、醇香的烟川香米、甜美的沃柑,借助网络力量让它们成为“网红产品”,为家乡经济发展注入崭新活力。

在创业创新的大潮中,退役军人勇当“领头雁”。南华县创业老兵王建军的故事,是政策精准扶持与个人自强不息完美结合的典范。他瞄准家乡优质的核桃资源创业,县退役军人事务局协助办理3年税收减免手续,协调工业园区提供200平米的创业孵化车间,他激动地说:“从提交申请材料到工厂投产,用了不到一个月时间!”

南华县创业老兵王建军(右一)。

去年厂房在雨季漏雨,王建军凌晨联系退役军人服务站,负责人立即带着维修队冒雨赶来,浑身湿透仍坚持抢修到天亮。通过参加县里组织的电商培训,他掌握了新技能,虽然首次直播紧张得说不出话,但在老师和战友们的帮助下迅速成长,如今网店月销售额突破20万元。如今,王建军的加工厂已带动8名退役军人就业,并组建了“老兵助农队”,帮助周边农户改良核桃种植技术。他坚定地表示:“有了‘娘家人’的关怀,我会把厂子办得更红火,让家乡的核桃香飘得更远,带动更多乡亲致富!”

彭正周(左一)在教村民荷包豆种植技术。

军人的价值,从来都在为民服务的土壤里生根发芽。南华县红土坡镇先锋合作社理事长彭正周在部队炊事班时,班长说“给战友做饭,一粒米都不能浪费”。现在种荷包豆,彭正周把这句话改成了“让土地生金,一分力气都不能白出”。记得刚引进荷包豆时,村民不相信这“不起眼的豆子”能赚钱,他带着退役军人示范户先试种30亩,像在部队搞战术演练一样,把育苗、施肥、采摘的每个环节都做成标准流程。第一年就亩产超千斤,利润比种玉米翻了三番。现在先锋合作社带动全县十乡镇3000多户农户种植荷包豆,其中退役军人有200多户。

传承红色基因、赓续红色血脉的阵地上,老兵们是坚定的“播火者”。汤云贵、胡兵、蔡永亮、陈世友等老兵在座谈会上表示,他们积极投身红色宣讲和国防教育事业,深入社区、学校、企业、部队,用亲身经历讲述革命历史和国防知识,用他们在战火硝烟中的亲身经历,讲述生死考验下的忠诚与牺牲,做红色精神的忠诚“播种机”。

退役誓词响彻耳畔,老兵感言仍在继续。云岭老兵们正以永不停歇的冲锋姿态,将熔铸于心的忠诚军魂、历久弥坚的优良作风,化作各条战线上自强不息、奋发有为的磅礴伟力。他们用坚实的足迹和闪光的业绩宣告:戎装虽卸,军魂永驻;身份虽改,志向弥坚;前路漫漫,奋斗不息!